三、零部件自制与外购的决策分析

自制(insourcing)与外购(outsourcing)是制造业务单元常碰到的决策类型,即对于某种产品或部件企业是自己生产还是外包给供应商生产。

这里关键假设是存在剩余生产能力。

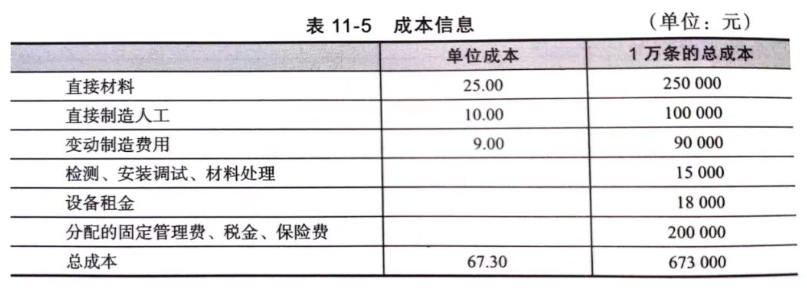

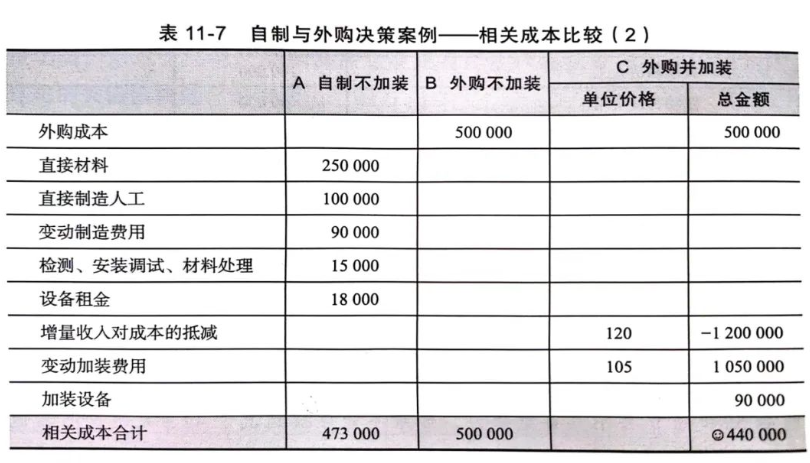

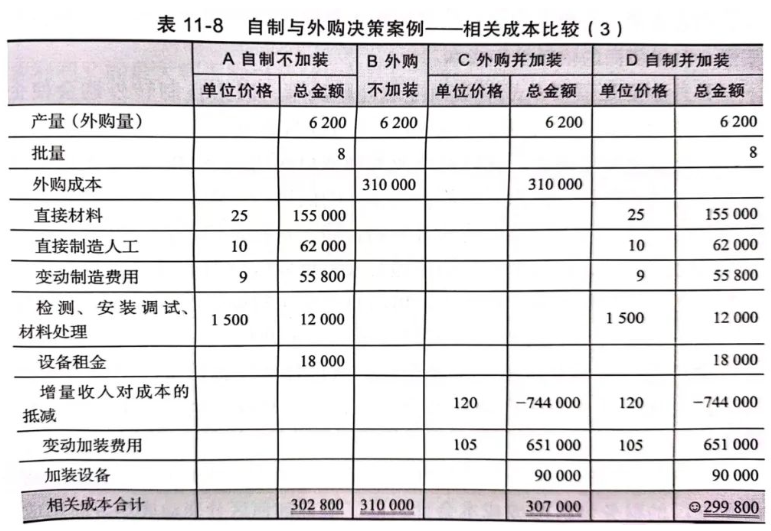

自制与外购决策分析的要点除了识别相关成本,还有「差额成本」,即两种方案相关总成本之间的差额。

在实际场景中企业往往是由于预期产量已使工厂达到满负荷运营状态,才需要将某些非核心技术或部件外包给供应商,或者是为了集中精力在自己核心业务上。

如果外包后可以利用空闲出来的生产资源做增值业务,那么即使外购的价格略高于自制的成本,但只要增值业务产生的利润大于外购成本的增加,那么企业还是应选择外购来最大化营业利润。

生产能力约束是自制与外购决策的重要变量,选择自制还是外购需要衡量是否有附加方案能利用剩余产能产生增量利润。

作为财务分析师,本节只讲述了从财务角度考虑自制与外购的决策,即哪种方案能带来最大的增量盈利。

但实务中有时定性因素会决定管理者的决策。

调查表明,公司在制定自制或外购决策时,考虑得最多的三个因素是质量、对供应商的依赖性和成本。

在自制与外购的分析决策中,财务分析师需要与采购、生产、销售运营计划等多个部门保持紧密沟通,否则很可能遗漏某些决策「相关信息」,致使误导工厂管理者没有选择财务盈利最优的方案。

从这个意义上来说,工厂或供应链财务部门的高级财务分析师的角色是采购与生产部门的「业务伙伴」。